Mit der Einführung von Akkulokomotiven im Jahr 1930 verabschiedet sich das Bergwerk Westerholt schrittweise von den Grubenpferden, die über Jahrzehnte unentbehrlich für den Kohletransport unter Tage waren. Diese Tiere hatten ihren festen Platz in der Grube: In unterirdischen Stallungen, etwa auf der 2. Sohle, wurden sie untergebracht, da ein tägliches Ein- und Ausfördern nicht praktikabel war. Ein Grubenpferd benötigte dabei fünfmal mehr Atemluft als ein Mensch, sodass eine gute Bewetterung essenziell war.

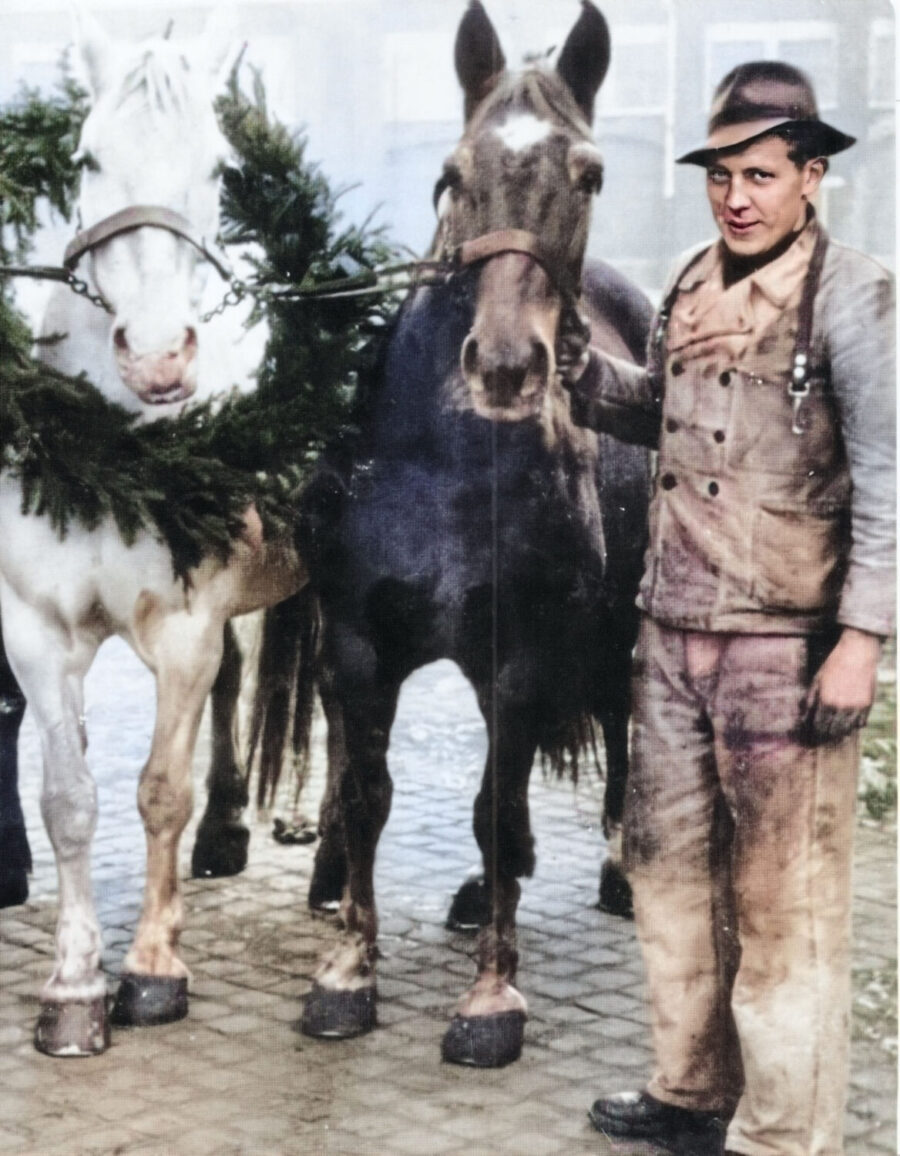

Das Bild zeigt die letzten Grubenpferde von Westerholt. (Quelle: Archiv Egon Kopatz)

Das Futter für die Pferde, das von über Tage gebracht wurde, führte zu einer starken Vermehrung von Mäusen und Ratten. Die Bergleute mussten deshalb ihr mitgebrachtes Butterbrot oft mit Draht hochbinden, um es vor den Nagetieren zu schützen.

Die Haltung der Tiere war mit hohen Kosten verbunden: Ein großes Grubenpferd kostete im Einsatz 115 Reichsmark pro Monat, ein Pony 97 Reichsmark. Starben die Tiere oder mussten sie geschlachtet werden, wurde je nach Größe des Pferdes eine Entschädigung von 300 bis 450 Reichsmark gezahlt. Mit der Mechanisierung und dem Einsatz der Lokomotiven geht eine Ära zu Ende, die nicht nur die Arbeitsweise, sondern auch den Alltag der Bergleute prägte.

Madynski, Helmut: Bergwerk Westerholt, Bode Verlag, Haltern, 1994, S. 24